何以中国丨匠心与哲思:新疆这枚马具构件里的“节约”之道

“静以修身,俭以养德”,诸葛亮的千古箴言道出了中华民族对节俭美德的尊崇。但你可曾想过,“节约”这个深入我们骨髓的词汇,竟与千年前马车上一个精巧的铜构件息息相关?

阿克苏地区博物馆珍藏的一件西周文物——铜节约,正默默诉说着这个跨越时空的语言“密码”。这件来自西周时期的青铜构件,直径仅2.4厘米,厚1.3厘米,虽体量小巧,却凝聚着非凡匠心。

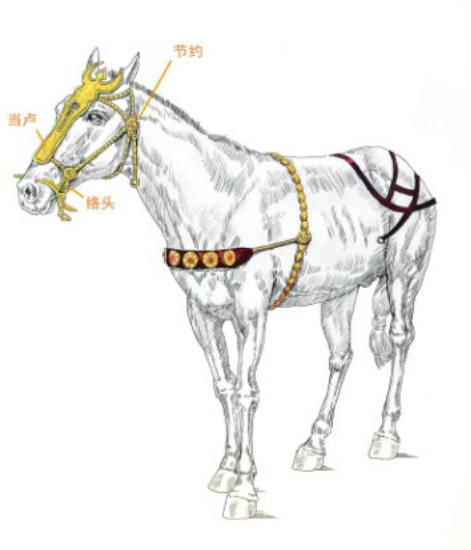

其四面通透的独特形制,实为古代马车马络头(俗称“马笼头”)上的关键连接件。它如同现代的三通管或四通管,巧妙地将络带与缰绳贯穿连接为一个整体。当驭手操控缰绳时,力量便通过铜节约均匀分散传递,既能牢固控制马匹的速度与方向,又可有效避免缰绳在剧烈运动中因受力集中而断裂或脱落。

铜辔头各部位示意图。图片来源:阿克苏地区博物馆

这件精巧的青铜构件,以其实际功能完美诠释了“节约”一词的本义——通过科学设计实现力量的合理分配与高效利用。历经三千年岁月洗礼,这件铜节约,为研究古代西域与中原地区的文化交流、车马制度以及早期“节约”理念的物质载体提供了极为宝贵的实物证据。

“铜节约”的历史渊源可追溯至商代晚期,并在西周时期得到广泛应用。其名称源于其独特的造型特征——形似竹节,巧妙地连接着“主杆”(络带)与“枝叶”(缰绳等)。

它以“连接”与“节制”的功能,赋予了“节约”一词超越器物本身的文化内涵。随着文明演进,其含义逐渐升华为“节制、约束、节俭”的哲学思想。在物资匮乏的古代社会,这种通过精巧设计延长器物使用寿命、最大化利用有限资源的智慧,正是“节约”理念最朴素而深刻的实践写照。

从马车的实用部件到抽象的精神准则,“节约”一词的演变轨迹,清晰呈现了中华文明将生活智慧转化为道德追求的过程。这件“铜节约”,正是老祖宗“物尽其用”智慧的生动体现。

监制:丁涛

统筹:冯婷、喻鹏涛

策划:葛惠芹、廖映月

编辑、制图:赵静

出品:新疆日报社(集团)

指导单位:中央网信办网络传播局、新疆维吾尔自治区党委网信办

协作单位:新疆维吾尔自治区文物局、新疆维吾尔自治区文博院、新疆维吾尔自治区博物馆

支持单位:中国互联网发展基金会