何以中国丨想要滴水不漏?新疆这件“带流”文物有门道

水缸、水桶、水瓶……如今,能装水的容器数也数不清。但是古时候,在干旱少雨的新疆,如何储水、运水直接关系到人类的生存与文明的发展。

新疆阿克苏多岗墓地出土的西周单耳带流大彩陶罐,是一个集智慧和美学为一体的储水容器,折射出了人类与自然的巧妙博弈。

这件3000多年前的储水容器,是国家二级文物。它高45.9厘米、口径29.9厘米,是新疆迄今发现最大的带流彩陶器。其上翘的鸭嘴状流口设计,能精准控制水流,节约用水;单耳便于提携,使倒水更省力。经测算,陶罐容积约32升,堪称古代“水桶王”。

新疆单耳带流大彩陶罐,以硕大器型与精美纹饰彰显龟兹早期美学。颈部赭色三角纹如神秘符号,肩腹曲折纹似蜿蜒河流,在黄陶衣衬托下格外鲜明。这件汲水储水的日常器物,经匠人巧手与烈火淬炼,既实用又凝聚精神追求,纹饰中跃动着远古的审美与文化密码。

单耳带流大彩陶罐。

为什么叫“带流”?

“带流”指的是陶罐(或其他容器)带有专门引导液体流出的结构,类似于现代水壶的“壶嘴”。这是古代陶器制作中一种非常实用的功能设计,专门用于方便倾倒液体(如水、酒、奶等)。这种设计避免了直接倾倒时液体洒漏,使倒水更精准、更省力。

可见,新疆这片广袤的土地,自古就与水结下了不解之缘。在干旱少雨的生存环境下,“带流”陶罐的发明不仅是生活智慧的结晶,更是一部浓缩的节水文化史。

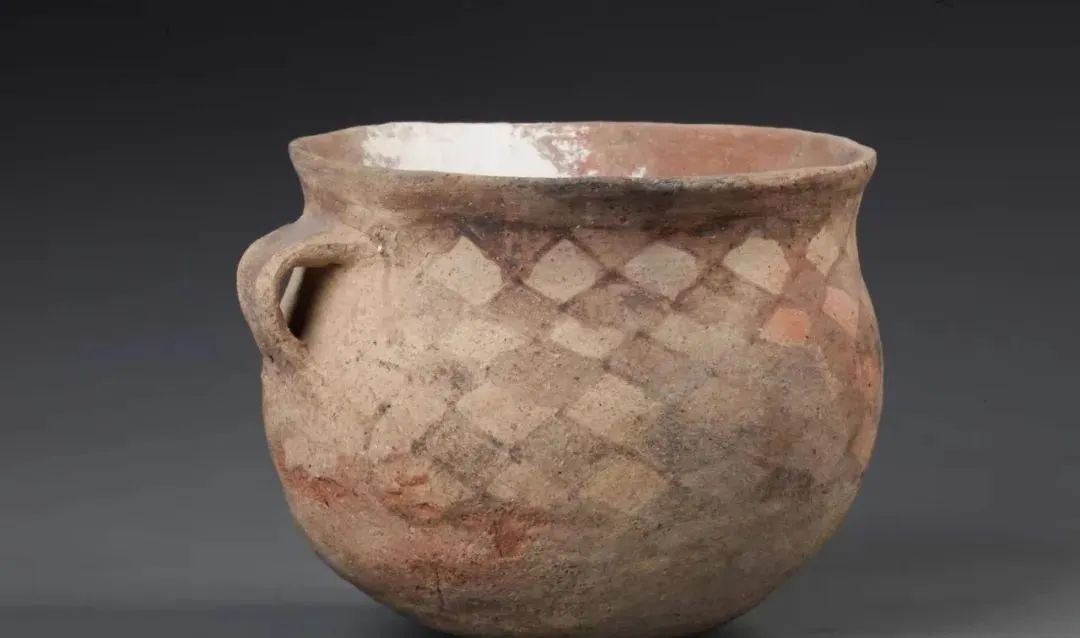

单耳菱形纹彩陶罐。

陶器是古代人们日常生活中必不可少的器物。据记载,早在青铜器时代和早期铁器时代,我国彩陶就已显示出丰富多彩的文化面貌和不同的地域风格。其中,尤以中原和甘青地区最为发达。

1999年,拜城县多岗墓地还出土了单耳带流胡须纹陶罐、单耳菱形纹彩陶罐等众多陶器,纹饰以棋盘格纹、菱形格纹、三角纹、网纹为主。这些彩陶,从器形、图案到制作方法,与甘肃、青海一带发现的彩陶文化有相似之处。同时新疆彩陶也有自身特点,最明显的是大量三角纹的存在。这是新疆古代居民接受了自东而来的彩陶后,又将自身的艺术特色表现于彩陶的一种创造。这些陶器生动印证了早在青铜时代,新疆与中原就展开了密切的文化交流,在借鉴中形成了独具特色的艺术风格。

如今,这些朴拙的盛水器已升华为用泥土书写的史诗,跨越时空传递着古人对生命之源的礼赞。当我们手握现代杯盏时,这份源自大地的匠心仍在无声滋养着我们的心灵。

监制:丁涛

统筹:冯婷、喻鹏涛

策划:葛惠芹、廖映月

编辑:王荣

制图:李娜

出品:新疆日报社(集团)

指导单位:中央网信办网络传播局、新疆维吾尔自治区党委网信办

协作单位:新疆维吾尔自治区文物局、新疆维吾尔自治区文博院、新疆维吾尔自治区博物馆

支持单位:中国互联网发展基金会