草原赛歌

◎刘妍

这日,我去哈布丁家串门。其妻在厨房忙活了一阵儿,便端上吃食。三人围坐桌旁,啃起了彼此都偏爱的肉骨头。“咱们仨都爱啃骨头,下次得提前准备五斤大骨才够解馋……”我抬头看了眼温柔贤惠的女主人,手里的骨头却攥得紧紧的。带肉的骨头最是诱人,啃起来也分不清是肉香裹着骨鲜叫人畅快,还是指尖撕扯、牙齿轻啃的劲儿更让人过瘾。听了她的话,我心中暗喜,却又不好表现得太明显,那点欢喜便悄悄藏在了眉眼间。

饭后,我陷进沙发,仍在回味方才狼吞虎咽的痛快,胃里的肉糜正慢慢消化。不知何时,哈布丁已抱起了冬不拉,指尖轻轻搭上琴弦。平日里的他笑容满面,性子温和;我却是个直脾气,说话噼里啪啦像倒豆子。不管我说什么,他都乐呵呵地应着。事后回想,总觉得讲得太快、太急……哈布丁会弹冬不拉,着实让我意外——眼前这位,可是上世纪80年代从西北之北阿勒泰,一路考到首都北京的高材生啊!

其实,不止哈巴河的哈布丁,在阿勒泰的布尔津、青河、吉木乃等地,会弹一两样乐器的男子比比皆是。白天,他们起个大早卖力地干各种农牧活,坦言劳动是“锻炼身体的最好方式”。夜晚,那双干惯了粗活的手,随意抄起一件乐器,指尖轻拨,便能流淌出美妙的天籁。牧人与乐师,两种身份无缝切换,就像昼夜交替般自然,耐人寻味。

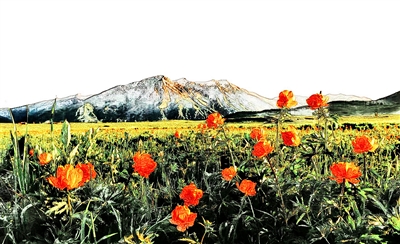

哈布丁说,歌与骏马像是牧人的一对翅膀。他用冬不拉演奏的民歌《小溪》,仿佛真将我带到了哈巴河畔——潺潺河水、跳跃的水花,还有心底莫名的悸动。不过,单纯演奏冬不拉,或许稍显单调。我在阿勒泰乡间曾见过最受欢迎的艺术形式“阿依特斯”,这种边弹边唱的即兴表演,可比单纯演奏有趣多了。阿依特斯是两位阿肯之间的即兴赛歌形式,行走在阿勒泰草原,我常能遇见这样的盛会——他们盘腿坐在草地上,张口即唱,或民歌情歌,或山歌习俗,歌词通俗易懂,都与生活息息相关,大多歌颂草原、天地万事。除阿勒泰外,伊犁、塔尔巴哈台等地也流行阿依特斯。

有时,我庆幸自己没出生在这里——若与这么多能歌善舞的人一同成长,我大概会自惭形秽,觉得“混不下去”。可和他们相处久了才明白,无论是牧民还是村民,对土地的敬畏都是发自内心的。他们逐水草而居,毡房就是流动的家。无论搬家的频率如何,只要毡房一支,里面总是整洁干净。一天的忙碌过后,稍得空闲,他们便用歌声赞美草原上的一切生命——动物、植物、流水、冰雪……以歌咏志,以歌抒情。

哈布丁说,年轻时也曾梦想成为阿肯。虽未如愿,可现在回想,连遗憾都是美好的。“歌声,是出生时世界为我们‘开门’的钥匙;等老了,躯体也要随着歌声,回到大地的怀抱。” 如今哈布丁常抱着冬不拉,坐在孙子跟前弹奏——他想把这琴声、歌声传下去,更想把对草原、对天地的热爱一代一代延续下去。