路在河中

今天,我们有了北区、南区,公路桥梁四通八达,修条路对“基建狂魔”来说那是小菜。别说是城市,即便是农村,也早就村村通了。现在的小城,日新月异、美丽宜居。半城山水满城车,人们依然感到路不够宽,停车太难。唉!喜事也有烦恼,我们还得继续努力呦!

◎庞秀卿

山城阿勒泰坐落于阿尔泰山南麓,又名“金山”。阿尔泰山脉从东、西、北三面将小城揽在怀中。城区内,东有将军山、西有骆驼峰,两山耸峙,把山城紧紧包夹起来,像两条巨龙在护佑。克兰河碧波如镜,穿城而过,留下满城歌声。山城阿勒泰其实就是克兰河峡谷,城区最宽处不超过一公里,最窄处也就一河之隔。半城山、半城水,几乎没什么平地。然而,她就是我们地区首府的所在地。山城距富蕴县、青河县二三百公里,离布尔津县、哈巴河县也在百公里开外,看起来,出行很不方便!这,可不是当代的选择——早在汉唐时,阿勒泰的行政区划就已成形。作为首府,她有着得天独厚的条件——冬天没有刺骨的寒风,夏季凉爽宜人,水量丰沛、山清水秀。蚊子、小咬只是象征性存在,形不成气候,是天然避暑、猫冬的好地方。至于出行,也不是大问题,古代和近代本没有什么像样的路,在游牧地区,马是绝对的交通工具。阿尔泰山高原多、陡峰少,牧道四通八达。车到山前没有路、马到山前必有路,那是实实在在。夏秋季节,水草丰茂,骑马出行很方便,而且还不用备草料;冬季出行,骑马、乘马爬犁也可以到各县,无非多费些时日。当然,那种挨冻的滋味真不好受!

早先的阿勒泰,城市中心在今天的解放北路,清朝光绪年间建有承化寺,还建有八省商业会所……以现在的眼光来看,解放北路的位置有些边缘化,不是中心,但这是无奈的选择。那时,阿勒泰一片“蛮荒”——今天的九条巷子曾是雨水和融雪冲击的深水沟,这九条沟涌出来的洪水把山城冲得七零八落。其中,四道巷的沟最深,现在被水泥板盖着的排洪渠就是明证。华丽商场所在位置以下,是大片沼泽和河滩,靠近将军山一侧的地委、行署、军分区、实验小学则是一片土坡和翻浆地。

乌拉斯沟和将军山沟是克兰河的季节性支流,除冬季之外,常年水流不断。流经乌拉斯沟的河水将拉斯特公路拦腰切断,将军山沟洪水则把今天金山广场的主路腰斩。除解放北路有完整地貌,其他地方则别无选择。

将军山沟灌木丛生,长满了今天很难见到的黄刺芽。黄刺芽是灌木,又粗又壮,足能长到三米多高,但不知学名叫什么。它喜水,往往成片生长,说明那时水源很充沛。每年春季,成群结队的黄羊浩浩荡荡从红墩方向挺进将军山沟,敢情那时人家黄羊也转场呦!可惜,那壮观的景象已经绝版。

解放后,我们开始把城中心向南转移。要转移必须先修路。先是地委、行署的机关干部和二中的教师、学生利用业余时间修路,像蚂蚁搬家一样人搬车推,后来参与者越来越多……有很多路段都是深沟,要垫四五米深的鹅卵石,垫完路还要铺上沙土。路修好了却翻浆,于是,不停地修、不停地补,没完没了!

体委的运动场(现地区实验幼儿园)原是一片河滩,体委的工作人员从上世纪七八十年代,咬定河道不放松,硬是拼出了运动场。

小山城的一条路,修了四十年,让我们也成了“一线”城市。

上世纪六七十年代,修的还是土路,没有铺柏油,晴天扬尘、雨天泥泞……现在的二路是上世纪90年代才建成的,90年代机械化水平提高了,修路不再肩背人扛,有了专业的工人参与,效率大为提高。我们终于有了两条主路,路面也铺好了柏油。但那时还没有公交车,更没有出租车,只有小中巴在街上跑,俗称“招手停”——走一路就招招手,走二路就伸出两根手指头。这是山城特色,好玩吧!小城阿勒泰的建设就是一部修路的历史,山城人民发扬精卫填海的精神,硬是在克兰河滩里造就了两条路,真够磨难的。

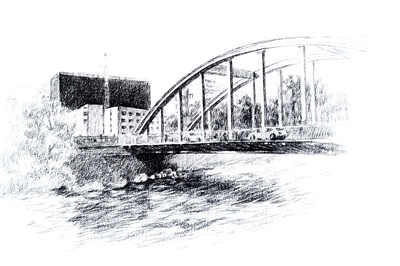

今天,我们有了北区、南区,公路桥梁四通八达,修条路对“基建狂魔”来说那是小菜。别说是城市,即便是农村,也早就村村通了。

现在的小城,日新月异、美丽宜居。半城山水满城车,人们依然感到路不够宽,停车太难。唉!喜事也有烦恼,我们还得继续努力呦!