在牧场

油画 饶克义 作

◎冬日的阿勒泰,银装素裹、天然绝美。而坐落在阿尔泰山深处的阿克布拉克村更为宁静,绵软的积雪如一床巨大的棉被罩住了牧民的房舍。这里的雪特别白,干净透亮、素净清爽,在太阳下闪着耀眼的光。阿克布拉克村位于哈巴河县东北部的铁热克提乡,是个仅有百十户哈萨克族同胞聚居的牧业村,位于半山区地带。村子分为南阿克布拉克和北阿克布拉克,因两地之间有一眼清泉而得名。“阿克布拉克”,即“清水泉”。这是我的第二次造访,上一回是在去年10月初。两个多月过去,阿克布拉克在我眼前呈现出两种截然不同的景致。

——杨梅莹

一

如果说阿克布拉克的冬天是淡雅的水墨画卷,那么,它的秋天就是一幅绚丽的水彩画。秋天,树叶是主角。风一吹,它们逐渐由绿变黄或红,像无数只彩蝶在尽情舞蹈。村子对面的巴彦居热克山,层林尽染,青绿的松、橘黄的桦,宽阔的山谷像覆盖了锦缎一般。

去年10月初,同事要去阿克布拉克附近的电建工地开展点检工作,途经阿克布拉克村,我便搭了顺风车前去采访。那天,我们一早赶路,下午3点钟才到达,司机把车开进了位于南阿克布拉克的村委会。

以前,阿克布拉克村有一南一北两个牧业点,一共只有临时居住的十来户人家,居住分散。

2001年,阿克布拉克村通上了大网电。2012年前后,在牧民定居工程实施中,一些牧民陆陆续续定居在阿克布拉克,牧业点渐渐扩大,才有了今天的规模。

我跟在同事身后进了村委会阵地。长长的走廊里,办公室门全关着。同事正准备敲门,听见东头一侧有说话声,我们便循声过去。门虚掩着,我们走了进去。屋里有两个年纪相仿的年轻人,一胖一瘦——瘦的那个正在复印资料,胖小伙则坐在桌前盯着电脑,他们真的很忙。

屋中央有电暖气,室内温暖如春。10月,山里阳光再明亮也热不起来,风也是凉的。同事用哈萨克语跟胖小伙说明了我们的来意。没等胖小伙开口,一旁的瘦青年插话道:“我们没时间,不过没事,我找人帮忙。”说着,他掏出手机。同事提醒着:“要找懂普通话的。”“放心,阿克布拉克人都是翻译。”瘦青年笑着回复。说话间,他打通了电话,不一会儿,笑容可掬地对着手机说了声:“热合买提。”这词儿我懂,是“谢谢”的意思。

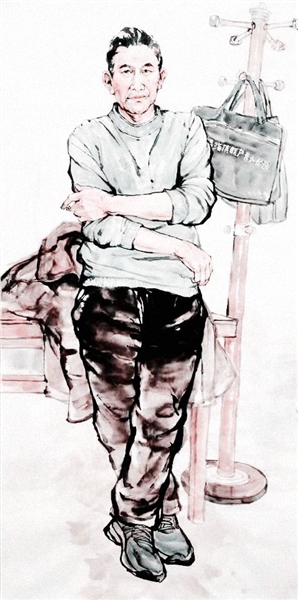

同事先去了电建工地,我则在办公室等翻译。胖小伙看我穿着棉衣,就说:“以前这个季节,屋里冷得招不住。大人小孩只能干捱着,现在好了,有电暖气,插上电,房子就热了,电费也用不了多少。”不一会儿,一位五十岁左右的中年男子进了屋,手里拎着一只蓝色公文袋。他是我的翻译,木合达力别克。

二

木合达力别克很健谈,说的话基本是“倒装句”,还好我能听明白。出了村委会,我们踏上了那条穿村而过的柏油路。柏油路向东西方向延伸,路灯杆上的每盏路灯旁都装有一块光伏板。“我嘛,是村干部,这里的。二十多年干了嘛,工资三千。”木合达力别克断断续续地做着自我介绍。我向他竖起了大拇指,他笑了,很开心,蓝色的眼珠闪着喜悦的亮光。木合达力别克个子不高,身材偏瘦,面皮呈栗棕色,嘴角两旁的法令纹又深又粗,像一对括号。他是阿克布拉克通上大网电那年从其他牧业村移居过来的,那年,他刚结婚。他说,阿克布拉克是风水宝地,有山有水,还有牧场。巴彦居热克山下的胡吉里提夏牧场,有供养两万头(只)牛羊的牧草。

说着话,我们拐上了一条岔路,他指着远处说:“那座山,就是巴彦居热克。”“我们这,有狼有熊,还有野猪。以前,天黑以后,家家户户把小孩关在屋里。”木合达力别克指着路灯继续道:“有了这个嘛,狼不敢来了,怕火怕光。”他稍稍停顿了一下,接着又说:“你不知道,到了晚上,我们阿克布拉克亮亮的,远看像天上的星星,可漂亮了!”

木合达力别克骄傲的神情给我留下了深刻印象。两个月过去了,这次来,我直接联系了他,说是正在“冬宰”。每年11~12月,当地牧民都要挑选膘肥体壮的牲畜宰杀,以供过冬食用。得知我要来,他连声说“好”,还嘱咐“开车慢点,山里雪大路滑。”木合达力别克用微信给我发了共享位置信息。跟着导航,车子准确无误地开到了他家门口。他家门前被铲出一条两米宽的路,两扇棕红色的大铁门大敞着,院里正忙着宰牛,热气腾腾的。车还没停稳,木合达力别克便一路小跑迎过来。他穿了件军大衣,顾不得擦手,便笑着说:“来得正好,吃肉,在我家。”

院子中央的雪地上平铺了一张牛皮,上面堆着冒着热气的抖动的肉。木合达力别克家宰了一头牛、两只羊。我问:“这么多肉往哪儿放?”“超大冰柜,换了个。电器店,旧的给了,国家有补贴,新冰柜嘛,装肉多得很,不怕。”他回答。

加尔恒也在,他是我秋天那次来时的采访对象。我们相互打招呼,他说来帮兄长做点力所能及的事儿。

三

10月初,杨树和桦树的叶子全黄了,榆树的叶子还坚持绿着。村里,三三两两的牛,或悠闲踱步,或闭目养神。

加尔恒家院外新栽了一根电杆。木合达力别克径直取了加尔恒家大门上的缆绳,招呼我进院子。加尔恒家的院子很大,围墙用三层长木杆横着拦起来。院里停了一辆微型拖拉机,拖斗里装满了小麦。加尔恒坐在编织袋上,掏了一把小麦摊在手心里给我看。麦粒不是很饱满。他说:“这是收获,没上农药和化肥,麦种也是老种,麦香味特浓。”说着,加尔恒将两粒麦子丢进嘴里嚼了起来。加尔恒家有四口人,妻子在乡卫生院工作,每天开车上下班。车是今年买的新能源汽车。以前,其妻骑电动车上班。冬天雪厚路滑骑不成,便住在乡卫生院,两三天才坐班车回一趟家。“新能源汽车特别省钱,夏天,一天电费用不了十块。”加尔恒开心地说。加尔恒说着一口流利的普通话,大学毕业后通过考试竞聘协警,一边工作一边照顾家。

我们正聊着,一名裹着花头巾弯腰驼背的老人拄着木棍,步履蹒跚地从屋里出来。这是加尔恒的母亲,六十出头,因为过去游牧转场,风餐露宿,落下一身病。

“家里装了电地暖,现在就等三相电接入。”加尔恒说。阿克布拉克村115户人家,已有18户用上了电采暖,还有15户向供电所提交了用电申请。但村里供电设备老旧,负荷过载,像加尔恒家这些后来才申请装电采暖的村民,三相电还没接入。来之前听同事说,阿克布拉克村附近的电建工程就是为了解决村里负荷过载问题而新建的,工程已经完工,近期通电。

看着加尔恒,我发现他比秋天时略胖了些、白了些。他帽耳上落了白霜,应该在室外待了很久。我问他家里电暖气用上了没?“用了,攒劲得很。”他说着向我竖起大拇指。加尔恒邀请我再去他家看看。穿过村子的那条柏油路上的雪是清扫过的,村里其他的路都被雪盖得严严实实,踩在上面发出“咯吱咯吱”的声响。加尔恒家院里院外都是积雪,只有一条羊肠小道从院外一直延伸到房门口。“幸亏入冬前通了三相电,不然,今年冬天还得拉煤。煤贵得很,不安全还不卫生。”加尔恒说,“还是电采暖好。”加尔恒家三间房都装了电地暖,很暖和。客厅窗台上有三大盆天竺葵,枝头满满的都是花朵,一盆红色、两盆粉色。加尔恒的母亲坐在炕边喝茶,紫色毛衣外套了件黑色棉马甲。“村里另外14户人家也用上电暖气了,还有很多人计划不再烧煤了,用电采暖。”加尔恒说。

离开时,天色微暗。车在蜿蜒的山路上行驶。远处,阿克布拉克村里的点点灯光,像天空里闪烁的星星。