养蜂四十载 诗赋新疆情 ——记66岁养蜂人董同运的坚守与热爱

阿勒泰新闻网-阿勒泰地区融媒体中心记者 张楠 胡俊秀

在哈巴河县萨尔塔木乡却限村,有一位与蜜蜂相伴42载的老人。今年66岁的董同运,不仅是一位经验丰富的养蜂人,还是乡村发生巨变的见证者、美好生活的书写者。

8月20日,记者来到董同运的家中,探寻这位“蜂诗人”的“时光蜜罐”,聆听蜜蜂振翅间的时代回响。

蜂箱旁的“追光者”:不养蜂,人生丢了魂

1978年,23岁的董同运从山东青岛来到哈巴河县探亲,当看见这片戈壁边缘的土地时,他被眼前的自然图景震撼了——盛夏的额尔齐斯河畔,蒲公英、葵花、苜蓿花在风中起伏成浪。“哪见过这么好的自然风光?这儿的花能把人淹没。”董同运说。

于是,他带着一腔热忱投身养蜂行业。董同运这样回忆那时的生活环境:土路泥泞、房屋简陋、冬季漫长。然而,养蜂是一门“看天吃饭”的苦营生。“刚开始啥都不懂,不知从何下手。”董同运说,养蜂最艰难的时刻,曾遭遇蜜蜂感染病菌大规模死亡,资金短缺的他几乎放弃,是一位蜂农好心相助让他重拾信心。在这位蜂农的点拨下,董同运意识到养蜂不仅是体力活,更是门技术。他用卖蜂蜜的钱订阅了各类养蜂书籍,书页间夹着的养蜂日志,成了他最珍贵的“秘籍”。

养蜂的42年,董同运从未中断过学习。他在养蜂中发现,两群蜜蜂因蜂巢间距过近,竟打得难解难分,翅膀碎片落了一地。“蜂群打架那年,我翻书查到蜜蜂靠气味认巢,正巧闻到哈萨克族邻居的马奶酒,就想试试能不能用气味盖住信息素。”于是,董同运将酒灌入喷雾瓶,喷入两个蜂箱,等了约一个小时,酒气渐渐淡去,奇妙的事情发生了——两箱蜜蜂的气味已经在酒香中悄悄融合。再看箱沿,原本剑拔弩张的“边界线”上,竟有几只工蜂试探着互相碰了碰触角,像是在确认“是不是自己人”。“醒酒”后的蜜蜂,果然没再打架。

他抱着试试看的心态,将该经验整理成短文,投给了当时的《中国养蜂杂志》(后更名为《中国蜂业》)。“没敢想能发表,就想着让更多蜂农少走弯路。”他没想到,之后竟收到编辑的电话,说这个“土办法”既有创新性又具实操性,决定刊发。董同运第一次拿到了2000元稿费。

“有人问我都这把年纪了咋还不歇着,我说蜜蜂还在酿蜜,我就还得跟着忙活,不养蜂,就像丢了魂一样。”董同运说。

诗意生活:笔墨间记录时代,教育中传承希望

董同运的生活,不止有蜂箱与蜜香,更有“诗与远方”。孩子相继工作后,他重拾爱好:演讲、写文章、打快板、练习毛笔字......那些日常见闻、时代变迁,都成了他笔下的素材。

2024年1月,禾木景区遭遇大雪,游客滞留,党和政府派直升机救援、送物资。这一幕让他深受触动,挥笔写下《北国风光》:“新疆禾木大雪飘,马鹿长叹仰天啸,直升飞机送物资,党的恩情说不完……”;春日里,见喜鹊喳喳、蚂蚁搬家、农民播种的景象,他又创作《喜鹊报春》:“阳春四月无闲人,农民忙着种庄稼,唯独老翁闲无事,自家院里种西瓜……”字里行间满是对生活的热爱。

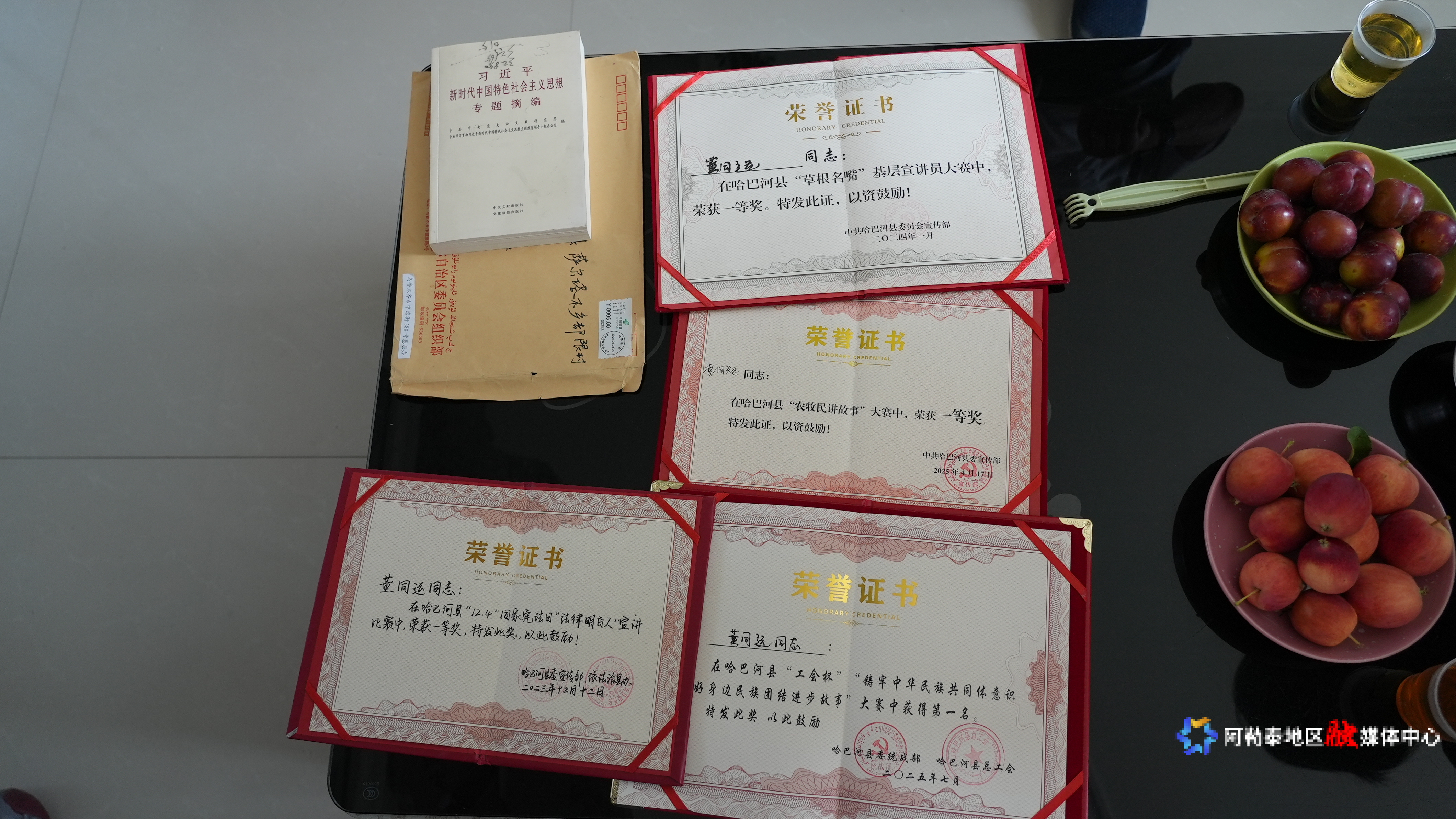

除了诗歌,董同运还挖掘出了自己的演讲天赋。因几年前患过中耳炎,董同运的听力略微下降,即便痊愈后也需要提高音量与人交流。这反而让他的演讲自带“扩音效果”——无论是在村委会的会议室,还是在田间地头的蜂箱旁,这位“草根”宣讲员总是挺直腰板,用洪钟般的嗓音传递党的声音。今年,他参加了自治区社会科学界联合会主办的“2025年全区农牧民讲故事大赛”,获得三等奖,他演讲的《民富国强看今朝》讲述了改革开放后我国取得的巨大成就,以及铸牢中华民族共同体意识、推动“兵地一盘棋”等实践成果,让台下观众掌声连连。

看过演讲视频后,董同运的女儿们说:“您这嗓门儿,蜜蜂都得绕着飞。”他摸着自己的耳朵笑道,“大声说话不仅是为了让自己听见,更是为了把党的好政策传播得更远。”

董同运最看重的便是教育。“我的几个女儿都上了大学,在各自岗位为社会作贡献!”说起孩子,他满脸自豪。当年即便养蜂收入微薄,他也坚持“把钱花在教育上”。“这个时代,就算种地也得有知识,人活着不能光为吃喝。”这是他常挂在嘴边的话。

见证巨变:从土房土路到美好生活

43年来,董同运亲历了哈巴河县发生的巨大变化。“刚来那年,县医院是土墙、街道是土路,从乌鲁木齐市到哈巴河县坐车也得三天时间。而现在,柏油路通到家门口,太阳能路灯照亮夜晚,土墙变成了砖混结构的安居房,牧民也搬进了抗震安居房,村民家中小轿车、家用电器应有尽有;养老保险和合作医疗,看病报销比例高达90%,去年我生病住院治疗费是7000多元,国家给报销了6000多元。”董同运感慨道,“这样的好日子,搁以前连做梦都不敢想。”

2021年,董同运加入了中国共产党,他告诉我们,入党那天,他很激动,他想让党知道,他不光会养蜂,还能为大伙儿做点实事。

董同运说:“有人说戈壁滩穷,我偏说这儿是‘聚宝盆’,你看这些老乡,哪个不是靠双手把戈壁滩变成‘花果山’?我们中华民族是懂得感恩的民族,党给我们一头牛,我们就让它生出小牛来;党给我们一只鸡,我们就应让鸡生蛋、蛋生鸡,只有这样,才能报答党对我们的恩情。”

如今,董同运仍坚守在养蜂一线,蜂蜜不愁卖——乡政府常帮忙推广,女儿们在线上销售,去年仅乡政府就帮他卖掉一吨多。而他自己则守着蜂箱,把更多精力放在了“传帮带”上。村里的年轻养蜂人来请教技术,他总会倾囊相授。

“把养蜂技术传给更多同行,能够解决大家在养蜂中遇到的困难,就值得。我的蜂蜜年产3吨左右,每年的收入约8万元。养蜂是我的魂,只要走得动,我就会一直养下去。”董同运说。